yuu_nkjm blog

2011-07-18(Mon) [長年日記] 編集

[サーバまとめ][openSUSE][KVM][VirtualBox] ゲストOSとしてのopenSUSE(11.4 64bit)のインストール

はじめに

- ここに示す方法で,KVMホストのOSもKVMクライアントのOSもインストールをしている.

- 英語キーボードで入力しないといけなくなった場合は,英語版キーボードのキーレイアウト - yuu_nkjm blog(2012-02-11)を参照.

インストール

インストールの初期画面

- 言語->日本語

- ビデオモードはテキストにしない.文字化けすることがあるので.

ようこそ

- 言語:日本語

- キーボード:日本語

システム設定

- 新規インストール

- 自動設定:利用しない

タイムゾーン

- ハードウェアの時刻はUTCに設定:OFF(自分の都合の良い方で)

- 詳細

- NTPサーバのアドレス:適当に

- NTPをデーモンとして実行する:ON

- NTPの設定の保存:ON

デスクトップの選択

- XFCEデスクトップ:ON.後で追加するのが面倒なため.GUIしか設定ツールが付いていないアプリケーションもあるので,テキストモードだけはつらい.とも思ったけど,テキストモードでもいいかも.

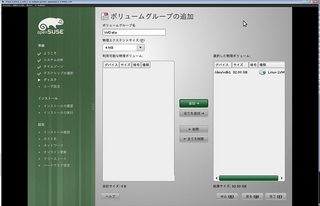

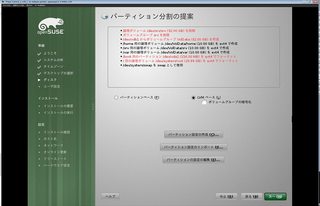

パーティション分割の提案

- LVMベース

- LVMにするのはスナップショットをとるため.全体をLVMにするのが良いのか,特定のディレクトリだけLVMにするのが良いのかはまだつかめていない.LVMのスナップショットを使ったデータの整合性を考慮した同期バックアップ - yuu_nkjm blog(2011-08-09).

新しいユーザの作成

- このパスワードをシステム管理者用のものとしても使用する:ON (どちらでも良い)

- システムメールの受信:ON(どちらでも良い./etc/aliassesのrootからエイリアスが張られるんだろう.)

- 自動ログイン:OFF

- 詳細

- 認証方法:ローカル(/etc/passwd).ここで,以前のインストールからユーザデータを読み込める様だ.

- パスワードの暗号化:Blowfish

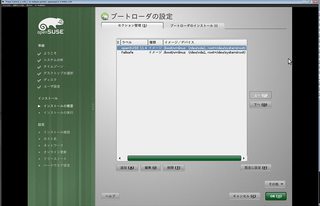

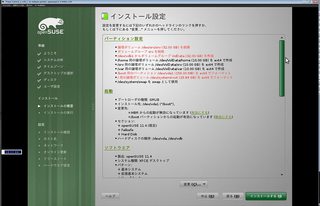

インストール設定

- 起動

- MBRからの起動は無効 (PBRから立ち上がって欲しい)

- /bootパーティションからの起動が有効になっています.

- ブートローダのインストール

- ブートパーティションから起動のみにチェック

- インストールパッケージ

- NovellAppArmorをオフ

- タブレットPCをON(KVMのマウスのズレの対策.最近のvirt-viewerではやらなくてもOKなのかも.)

- 既定のランレベル:5 (3でも良い)

- ファイアウォールとSSH:ファイアウォールを無効 (SUSEファイヤウォール以外(ルーターとかfail2banとか)でFWを形成するのでオフ.こいつに頼ってもいいかもしれんが.)

インストール後の設定

ホスト名とドメイン名

- ホスト名,ドメイン名は適当に.

- DHCPでホスト名を変更:OFF

- ホスト名をループバックIPに割り当てる:OFF

ネットワーク

YaSTで後から簡単に設定を変えられる.ネットワークが正しく設定できなかったので,オンライン更新でエラーが発生し,やたらと時間がかかってイライラした.「自動更新をスキップ」でなく「次へ」を誤って押してしまったせいかは分からない.

- ネットワークモード: ifupを使用した従来の方法

- IPv6のサポートを無効

- プロキシ:適当に設定する.日本語キーボードと思っても,英語キーボードと思ってもコロンが入力できない….

- 「ホスト名をループバック IP に割り当てる」はオフにする.

オンライン更新

自動更新をスキップ:インターネットへの接続テスト:プロキシを設定できていないから,テスト出来ない.英語版キーボードのキーレイアウト - yuu_nkjm blog(2012-02-11)

ハードウェア設定

- プリンタ,サウンドカード,TVカードの設定:特になし.

- このシステムをAutoYaST用に複製する:On(使い方は後で調べる)./root/autoinstに入るらしい.

初回ログインして直ぐする設定

リモート管理をするため,SSHクライアントから操作できるように環境の設定をしておく.

SSHの設定

- 最初は自動でsshdが立ち上がらないことに注意.

- sshの移行のまとめ - yuu_nkjm blog(2011-07-12)

fail2banの設定

ユーザ設定の最小限の移行

- 公開鍵とbashの設定のコピー

scp -rp 10.2xx.1x.2xx:/home/nkjm/.ssh /home/nkjm scp -rp 10.2xx.1xx.2xx:/home/nkjm/.bash* /home/nkjm

VirtualBoxのゲストOSとしてインストールする場合

「オープンソース」を使ってみよう (第20回 openSUSE編) 日本 openSUSE ユーザ会

VirtualBoxやVMWareで実行してもらうことを想定するのであれば以下のパッケージを入れておくと良いでしょう: - virtualbox-guest-kmp-default - virtualbox-guest-x11 - virtualbox-guest-tools - vmware-guest-kmp-default

つづき

サーバ環境の再構築

[ツッコミを入れる]

2011-07-17(Sun) [長年日記] 編集

[サーバまとめ][openSUSE][Monit] Monitの移行のまとめ

移行とインストール

Monitを使って死活監視を行う.

- YaSTでインストールする.

- /var/run/monit/を作る.YaSTがディレクトリを作ってくれても良いと思うんだけど,作ってくれないので.

- /etc/monitrcと/etc/monit.d/以下をコピーする.

- 「設定ファイルの権限が600(サービスを起動する(?)ユーザだけが読める)とかでないと,monitが起動できない」というTIPSを見かけたが真偽は不明.

- ConfigurationExamples - Monit のサンプルを見れば設定の仕方は分かるはず.Manual - Monitも読めば万全.

設定

- /etc/monitrc

set daemon 3600 with start delay 240 set logfile syslog facility log_daemon set idfile /var/.monit.id set statefile /var/.monit.state set mailserver localhost set mail-format { from: monit@hoge.info } set alert root@hoge.info not on { INSTANCE } include /etc/monit.d/*.conf - /etc/monit.d/hoge.conf

check process mysql with pidfile /var/lib/mysql/mysqld.pid if failed host 127.0.0.1 port 3306 protocol mysql then alert check host hoge with address 127.0.0.1 if failed port 80 then alert if failed port 8080 then alert if failed port 25 then alert if failed port 22 then alert if failed port 3306 then alert check filesystem hoge_ext_hdd with path ’/dev/disk/by-id/usb-I-O_DATA_hogehoge-0:0-part1’ if space usage > 40 % then alert if inode usage > 40 % then alert

関連ページ

[ツッコミを入れる]

2011-07-16(Sat) [長年日記] 編集

[サーバまとめ][openSUSE][Tomcat] Tomcatの移行のまとめ

インストール

- yastで"tomcat6"と"tomcat6-admin-webapps"を入れる.

- tomcatのマネージャを操作するアカウントの設定を/etc/tomcat/tomcat-users.xmlに書き込む.

<user name="admin" password="*********" roles="admin,manager,admin-gui,adm in-script,manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status" />

データの移行

- Tomcatのデータが/usr/local/share/tomcat以下,MySQLのデータが/var/lib/mysqlにあるので,その辺りも持っていく.

- 移行元から/usr/local/share/tomcat,/etc/tomcat6を持ってくる.

トラブルシューティング

- yastでTomcat6をインストール."/etc/init.d/tomcat6 start"としても,Tomcatが8080番で待ち受けてくれなかった./etc/tomcat6/tomcat6.confの設定で8080番ポートで待ち受けとなっているところがコメントアウトされているので,それを解除した後,tomcatを再起動したら,8080番でアクセス出来るようになった.その後は,tomcat6.confの該当行をコメントアウトしても解除しても挙動が同じになった.謎だ….

- "lsof -i"で,ポートの使用状況を確認できる(ポートやファイルの利用状況を調べる(ファイルをオープンしているプロセスを調べる) - yuu_nkjm blog(2012-11-27))."lsof -i|grep 8080"として,何も表示されないので,上記のような操作を行った.8080番で待ち受けている状態で,"lsof -i|grep 8080"としても何も表示されなかった."lsof -i|grep tomcat"としたところ,tomcatがhttp-altポートで待ち受けていることが分かった.http-altが8080という意味らしい.ポート名でgrepかけるだけでなく,サービス名でもgrepせなあかんな.

[ツッコミを入れる]